Fünf Gemeinden berechnen die lokale Vitamin-C-Versorgung

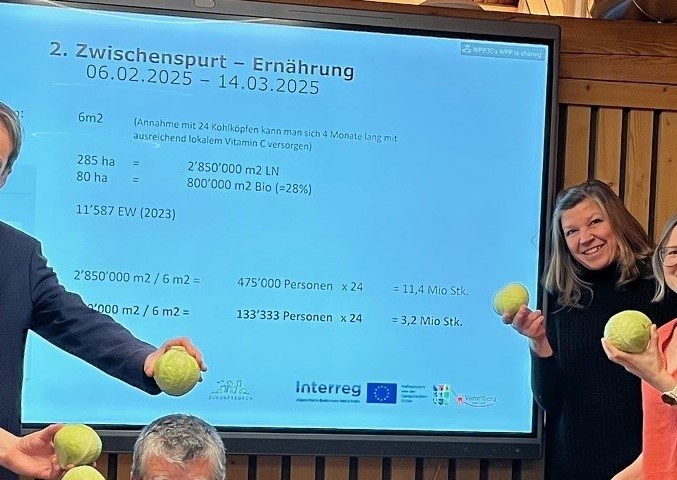

In diesen Gemeinden wurden die eigenen Landwirtschaftsflächen unter die Lupe genommen und der Anteil an biologisch bewirtschafteten Flächen ermittelt, um herauszufinden, ob die Bevölkerung einen Winter lang mit genügend lokalem Vitamin C aus Kohlköpfen versorgt werden könnte:

Die Stadt Romanshorn, Thurgau, verfügt über ausreichend Anbaugründe: mit elfmal so viel biologischer Fläche als benötigt würde, könnte jede Einwohnerin und jeder Einwohner im Winter mit genügend Vitamin C versorgt werden.

Die Gemeinde Koblach, Vorarlberg, hat eine lange Tradition im Krauthobeln, bei dem sogar auf Mondzeichen geachtet wird. Mit Unterstützung des Obst- und Gartenbauvereins wird gemeinsam Kraut gehobelt – und die Gemeinde besitzt siebenmal so viel biologisch bewirtschaftete Fläche als nötig wäre, um alle Koblacher:innen mit Vitamin C zu versorgen.

Auch die Stadt Memmingen, Schwaben, würde mit knapp dem Dreifachen der benötigten Fläche locker die Versorgungssicherheit an Vitamin C aus Kohlköpfen für ihre Bevölkerung schaffen.

Die Stadt Hohenems, Vorarlberg, könnte immerhin noch 90% des Vitamin-C-Bedarfs durch biologisch angebauten Kohl abdecken. Und wenn man die städtischen Alpen mit einbezöge, besäße die Stadt sogar 23-mal so viel Fläche, als für die Versorgung notwendig wäre. Bereits 2022 wurden Flächen gezielt an regionale Biobetriebe vergeben, um die nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.

In der Stadt Arbon, Thurgau, dagegen gibt es weniger eigene Flächen, die Stadt könnte gerade einmal die Hälfte ihrer Einwohner:innen mit Vitamin C aus Kohl versorgen – zur Zeit noch ohne biologischen Anbau.

Der Pokal geht an..

…die ersten drei Städte und Gemeinden, die der Spielleitung den Versorgungsgrad bekannt gegeben und dazu ein passendes Foto zugesandt haben.

Diese drei Zwischenspurt-Pokale gehen an:

- Arbon

- Romanshorn

- Koblach